ALFRED DÖBLIN ; « BERLIN ALEXANDERPLATZ »

Autour de l’Histoire allemande (6).

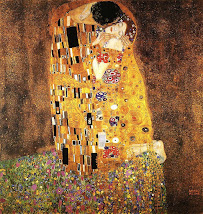

ALFRED DÖBLIN est né à Stettin, au bord de la baltique, en 1878. Ce Juif contraint de quitter l’Allemagne en 1933 à toutefois un point commun avec le CELINE du « Voyage au bout de la nuit » auquel son livre, contemporain,nous fait penser, : médecin, il scrute autant le corps des hommes que la physiologie sociale. Publié au début des années trente, avant la grande tragédie crépusculaire du national-socialisme, « Berlin Alexanderplatz » offre comme une radioscopie d’une modernité fragile. Le Berlin de DÖblin est « un morceau de viande vivante, un morceau de chair berlinoise…un bloc de chair bruissante » (Pierre Mac Orlan ») dont les sons et surtout les couleurs renvoient aux peintures allucinées de l’expressionnisme allemand.

Cherchant à nous transmettre sa vision fracturée de l’histoire allemande aux temps difficiles de la République de Weimar, DÖBLIN n’est pas sans user de la technique narrative cinématographique en « plans-séquences » chère à son contemporain américain JOHN DOS PASSOS (cf « grands textes »). De Berlin ville-palimpseste tragique et magnifique, rongée par le passé et taraudée par les formes diverses de l’avenir, sourdent les destins croisés de personnages à la fois broyés par l’Histoire et à la recherche de leur place dans cette Histoire soudain affolée par les ambivalences de la modernité. Le texte de Döblin n’est pas sans reprendre, en une foisonnante symphonie, la polyphonie du BRECHT de « L’Opéra de quat’sous » ou celle de « Berlin, symphonie d’une grande ville » du cinéaste Walter RUTTMAN. Ulysse moderne perdu dans l’océan berlinois et accroché à l’amour d’une Nausicaa des trottoirs, FRANZ BIBERKOPF évoque encore le Dedalus de JAMES JOYCE (« ULYSSE », 1924) voire, dans sa confrontation au destin, à l’action, à l’Etre, les « héros » existentialistes plus tardifs (en particulier Mathieu des « Chemins de la Liberté » de Jean-Paul Sartre).

Deux textes extraits du « Berlin Alexanderplatz » : le premier décrit l’atomisation des destins individuels dans la « Metropolis » berlinoise ; le désespoir latent qui en transparaît débouche, dans le second extrait, sur les dérives anarchisantes et fascisantes déclenchées par le déclassement, la pauvreté et l’humiliation au cœur d’une Allemagne weimarienne où se cristallise l’ambiance mentale dont sortira le nazisme.

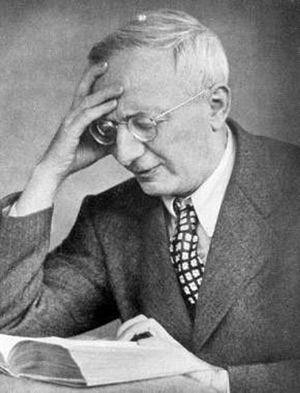

Alfred Döblin (1878-1957).

Alfred Döblin (1878-1957).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire