Le corps ici est presque tout entier pris dans une diagonale interrompue à hauteur des jambes, et disposé sur un matelas à motifs d’étoiles, de fleurs et de fruits stylisés, en un camaïeu de gris, de beiges et de blanc cassé. A droite du torse, on aperçoit encore une frise de petits cœurs, en deux longues bandes formant comme une sorte de châle déplié. A gauche de la tête, un motif semble en sortir, composant aléatoirement un croissant ou une auréole de pantocrator. Entre la tête et le motif de végétaux et de fruits, sur la bordure extrême du matelas, deux taches de sang dans une disposition presque identique à celui-ci. Les bras sont disposés le long du corps et présentent, comme les partie latérales du buste, des marques de coupures, mais aussi des ecchymoses hachées. En haut du bras gauche, entre la jointure de l’aisselle et l’épaule, des traces de sang séché composent une anastomose. On remarque bien sûr, sur la face latérale gauche du buste, des empreintes de chaussures dont les motifs circulaires symétriques semblent disparaître sous la peau, déjà gagnée par les gris et les jaunes de la rigidité cadavérique, et les premières atteintes de la décomposition. Celle-ci –du moins pour ce qui est de l’heure de prise de vue par rapport à celle de la mort- n’entame pour le moment en rien la sculpture du torse, longue et massive, qu’on pouvait imaginer ainsi sous les voiles épais dont il était habituellement recouvert. N’étaient les marques sur le corps, ou bien encore à cause d’elles, la dépouille pourrait être celle d’un grand guerrier, d’un pharaon, celle d’un puissant roi oriental (Cyrus, Cambyse …) ou même d’un vieux prince troyen attendant patiemment de passer l’Achéron. On a parlé d’ailleurs d’un pistolet d’or dans un holster, peut-être sous cette aisselle gauche où une marque rouge, à l’arc très régulier, trahit plus un fardeau habituel que les traces d’une atteinte. Le prix du passage pour Charron ?

Le film de la mise à mort laissait augurer, maelström d’éclatements sanguins et de brisures, pour le moins l’effondrement du visage. Pourtant, il est ici et maintenant sinon calme, à tout le moins clôturé sur lui-même et un néant presque tranquille, n’étaient la crispation des paupières ourlées d’un bistre gris et les deux fortes rides de chaque côté des yeux clos. Sous la longue moustache d’une teinte un peu plus foncée que les paupières, la bouche, à la lèvre inférieure encore presque sensuelle, semble vouloir affirmer une autre clôture, comme s’il lui était encore possible de produire un discours, mais entendait s’y refuser. Plus haut, une légère rougeur sur le front et des boucles de cheveux d’un noir à peine grisé, donnent au visage un sursis, comme s’il résistait encore au masque de la mort. Loin de témoigner de sa finitude banale, tout le corps semble affirmer au contraire, en cette dernière instance, l’archéologie d’un très ancien vouloir et exhumer les vestiges d’une histoire en deçà des dernières traces. La dépouille est conservée dans une chambre froide afin de permettre au plus grand nombre de le voir. On peut toutefois s’interroger sur ce traitement de « faveur » - au débouché de la canalisation, le Raïs semblait devoir être livré aux chiens- que le voyeurisme n’explique qu’en partie. Hors champs, sur les images passant en boucle un peu partout, on voit ce cortège silencieux, bravant l’odeur lourde de la décomposition, mais étrangement calme et silencieux. Les gens de Syrte et d’ailleurs ne viennent pas ici seulement par un réflexe de compensation. Sans se l’avouer sans doute, ils défilent devant leur histoire, une histoire que résument ce corps et son visage, vestiges de chair, scarifiés de signes.

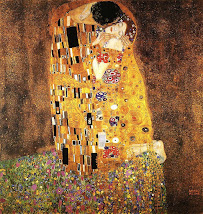

Plus tard, un fils sera déposé à côté de son père, la tête dirigée vers lui, le corps recouvert de ce qui semble un linceul de deuil. Dans cette pièce étroite qui prend alors, malgré la saleté, une lumière crue et la froidure métallique du sol, un aspect de crypte funéraire, on se croirait encore devant quelque hypogée royal de très ancienne dynastie ; on sait en effet la simplicité des rites funéraires de l’Orient ancien. Curieusement, un voile presque invisible de poussière et de sable, sur la moustache et les cheveux, renforce encore l’impression, non d’une proche inhumation, mais d’une prestigieuse exhumation. Dans cet environnement contemporain qui ne se voit pas comme très inactuel, les dépouilles, malgré la disgrâce de leur disposition, dégagent encore une insupportable grandeur et un étrange halo d’éternité. Pour moi, le trouble se trouve amplifié du fait que ce lieu et ce corps me rappellent ma visite, en 1997, de la caserne tripolitaine de Bab al-Aziziah : par de multiples poternes, la police militaire nous mena jusqu’à un bunker devenu la crypte morbide de la fille adoptive du Guide dont les photos immenses –avant et après le raid américain de 1986- surplombaient les lits de la fillette, a demi effondrés, couverts de débris, mais où se devinaient encore, en vastes auréoles, les traces du sang séché. Il régnait dans cet endroit un silence et un froid de tombeau. On avait volontairement laissé les lieux à l’état de ruines, sur lesquelles s’étaient amoncelées dix années de poussière et de corrosion. A l’étage, dans les chambres à coucher, la poussière et les décombres avaient comme pétrifié ce qui restait d’un mobilier « de style » d’un mauvais goût presque touchant. J’eus alors un sentiment de vertige, comme s’il m’était donné d’être transporté dans le bunker d’Hitler, sous la Chancellerie du Reich à Berlin, en avril 1945, non bien sûr par une comparaison de deux tyrannies, mais par l’intuition de reconnaître comme la parenté entre deux « fatum » tragiques. En retrait, entouré de ses gardes du corps, le Guide, sans lunettes, avançait lentement, le regard vide. Tout encapuchonné de voiles et de décombres, je suis convaincu aujourd’hui qu’il se savait, ce jour-là, regarder dans les yeux son futur. On dit que Bab al-Aziziah a été détruite ; je songe à la perplexité des archéologues de demain quand ils en exhumeront les fondations. Quant au corps du Raïs, il n’en restera rien, sauf cette photo, mais qui n’est, que pour moi seul et quelques autres, peut-être, celle de la dépouille d’un rêveur casqué. C’est pourquoi, des temps écoulés, il nous faut être, plus que jamais, les très méticuleux chroniqueurs…Ce corps d’ailleurs m’en rappelle un autre, plus « séduisant » sans doute, dans l’ordre d’un charme générique autant que dans celui d’une recomposition historiciste à partir de la dépouille sacrée. Pourquoi toutefois celui-ci a-t-il bénéficié, plus que celui-là, du traitement iconique des dieux morts ?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire