KARL E. SCHORSKE , DE VIENNE ET D’AILLEURS : FIGURES CULTURELLES DE LA MODERNITE.

Penser avec l’Histoire.

XIX° : siècle de l’Histoire et de l’historicisme dans les formes. Historicisme : réaction à la modernisation fondée sur une mise en ordre des richesses du passé. Le modernisme, ensuite, est une réaction à l’historicisme.

-Vienne : une capitale moderne pour un empire ancien : c’est la mission de l’école historiciste. Le Ring juxtapose des symboliques architecturales contradictoires dont le dépassement exprime un esprit moderne de maîtrise du passé par le présent.

-Baroque et Lumières/ Théâtre et Université. A Vienne, l’esthétisme fin de siècle se nourrit de la grâce baroque et les Lumières perdurent dans la tradition du mot, nourrissant la recherche rigoureuse de l’éthique de la vérité.

Le musée dans un espace contesté : l’épée, le sceptre et le Ring.

Kunsthistorisches Museum et Musée d’Histoire naturelle face à la Hofburg : le cabinet de curiosités étendu au peuple dans l’empire moderne.

Glacis du Ring : les militaires veulent en faire un espace de défense contre les « classes dangereuses » mais aussi un espace de représentation de l’armée avec le musée des armes construit à partie de 1856. En face, sur la future « place des héros », l’empereur fait ériger les statues de l’archiduc Charles, vainqueur de Napoléon à Aspern et du prince Eugène. Non loin, la Votivkirche commémore un attentat manqué contre FJ en 1853, devient lieu de sépulture des héros nationaux et sert de lieu de culte pour la garnison de Vienne : union de la croix, du sceptre et de l’épée (1856).

1850-1860 : Alexandre BACH, ministre de l’intérieur, songe à un Etat bureaucratique, transnational et centralisé, ancré sur une bourgeoisie dont les intérêts économiques et culturels repoussent les menaces du libéralisme et du nationalisme. La constitution de mars 1849 fait de Vienne la capitale d’un empire centralisé. Centralisme politique et culturel : archives centrales, Institut pour la recherche historique du comte THUN, ministre de l’Education (1854). Théâtre et Opéra liés à la Hofburg.

1857 : FJ autorise la construction sur le glacis : l’espace restreint de la tradition cède la place à l’espace fluide de la cité moderne.

- Plan de 1860 encore centré sur la Hofburg.

- La défaite en Italie contraint à des concessions au libéralisme qui aboutit au projet des

Deux musées d’art et d’Histoire et de science mais encore lié à la Hofburg au sein d’un Kaiserforum (1866).

3.1866-1870 : après Sadowa, nouvelles concessions au libéralisme et projet sur les terrains restés à l’armée du Rathaus, du Parlement et de l’Université. Mais pas de Burgerforum centré sur rathaus et université rivalisant avec le kaiserforum. C’est le Ring qui dictera l’emplacement des édifices.Ce sera lui le forum. Le musée, qui ne fait pas face à la rue, sert de médiateur entre constructions dynastiques et libérales. Le compromis, c’est la statut de Marie-Thérèse, entre héros militaires de la helden et Pallas Athénée rationaliste des libéraux devant le Parlement.

La grâce et le mot : les deux cultures de l’Autriche et leur destin moderne.

Le bourgeois autrichien est rationaliste mais demeure marqué par la tradition de la contre-réforme. La catholicisme autrichien regarde le monde comme une émanation de la plénitude et de la grâce de Dieu, à célébrer dans l’art, surtout dans les arts appliqués et de représentation-architecture, théâtre, musique-où l’esprit se manifeste sous une forme concrète. L’équivalent rituel est la messe. On mise, dans une logique baroque, sur le sensuel. La classe moyenne considère la culture esthétique comme la marque d’un épanouissement personnel et d’un statut social : son moralisme est tempéré par une « culture du sentiment ».

Le mot, c’est l’université, modernisée par Marie-Thérèse (médecine et droit) puis touchée par les revendications de 1848. La grâce, c’est le Burgtheater, sponsorisé lui aussi par le pouvoir impérial, puis, en 1848, modifié d’en bas à travers la remise en cause de l’ordre ancien, quand l’Allemand LAUBE en fait un centre de l’éducation bourgeoise. A la fin du siècle, il réunit bourgeoisie libérale et aristocratie dans une même culture : les membres de cette élite posent pour KLIMT en 1887.

D’où nouvelle contestation de cet ordre libéral, au nom du communautarisme et de l’instinct (qui joue le rôle de la grâce dans le baroque) avec WAGNER et NIETZSCHE et à partir de la psychologie des profondeurs. C’est aussi la génération littéraire de la « Jung Wien », cultivant pessimisme, narcissisme et expérimentant sensualité et érotisme.

1900 : scandale des fresques de Klimt à l’université : sa « philosophie » relève d’un monde chaotique fortement psychologisé, loin des lumières du savoir du temps de Marie-Thérèse. Sa « jurisprudence » subvertit le droit en unissant dans une même représentation le juge et le condamné animés par leur seul « instinct ». A cette primauté de l’émotion, Karl Kraus et Adolf Loos répondent par la défense de « l’esprit » (geist). Contre l’esthétisme de leurs frères de la Jung Wien et l’hypocrisie libérale de leurs pères (un mercantislisme et une promotion sociale sublimés par l’historicisme), ils veulent conserver les valeurs masculines de la raison et du langage. Aussi soutiennent-ils les expressionnistes, anti-esthètes qui déchirent le voile de la sublimation pour exprimer sans médiation une vérité existentielle fébrile, à vif, qui n’accepte aucune convention culturelle (KOKOSCHKA, SCHOENBERG, TRAKL).

HUGO VON HOFMANNSTHAL dans « La Tour » en 1926 et KARL KRAUS dans les « Derniers jours de l’humanité » la même année ont représenté l’échec de leurs efforts visant à revitaliser la société, le premier par la culture et la grâce, l’autre par celle du mot, entendu comme prototype du vrai, à l’opposé de la phrase et de la mise en scène mensongère du journalisme. Dans « Moïse et Aaron » (1932), SCHOENBERG met en scène le naufrage de la grâce et du mot malgré la synthèse de l’art (entendu comme vecteur de transmission de la parole divine) dont l’enveloppe charnelle altère la pureté, donc la vérité. Mais l’art demeure essentiel pour transmettre le mot, à condition que l’artiste se protège du commun corrupteur et s’isole comme un prophète solitaire. Le mot triomphe en se mettant en retrait du monde : c’est l’échec de la culture libérale viennoise à construire un « théâtre du monde » rationaliste avec l’aide de l’art.

Tensions entre générations et changement culturel.

1.Dans les années 1870, levée des « Jungen » contre les libéraux, à partir d’un nationalisme germaniste appuyé sur Wagner et le premier Nietzsche, le premier exaltant la culture antique et la mythologie germanique contre le rationalisme et le scientisme. On veut fonder une communauté à partir de l’instinct. Mais cette culture wagnérienne ne s’épanouit qu’au plan philosophique et artistique ; politiquement, c’est l’extrême-droite derrière Georg von Schönerer à partir de la fondation du parti national-allemand en 1885. Puis, montée de l’antisémitisme qui exile d’une culture allemande qu’ils portaient les Freud, Mahler, Herzl…

2.1890 : les Jungen s’affirment dans les arts, le « Jung Wien » dissolvant le lien entre culture et politique et impulsant un cosmopolitisme militant. Repli sur l’esthétisme.

-Affirmation de la modernité conçue comme un mode d’existence renvoyant à une sensibilité de rupture avec l’histoire. Esthétisme, dandysme, repli sur le moi, seul refuge et seule voie. Voir l’expérience amoureuse comme dépassement des cadres sociaux dans « Vienne au crépuscule » de Schnitzler en 1907 : tourbillon de l’instinct sur fonds de jardin baroque. La société moderne est incohérente : la seule cohérence est en nous-mêmes.

-Arts plastiques : opposition aux contraintes académiques et regards vers les préraphaélites anglais, le Jugenstil allemand, l’Art nouveau belge, les impressionnistes français. En 1897, c’est « Sécession ». Référence à la secessio plebis de la plèbe romaine rejetant avec défiance la mauvaise administration des patriciens. Devise Ver sacrum (printemps sacré) s’inspirant d’un rituel romain de consécration de la jeunesse en période de danger national. Mais tanis qu’à Rome les pères engagent leurs fils dans une mission divine pour sauver la société, les Jeunes, à Vienne, se mobilisent spontanément pour sauver l’art de l’esprit mercantile et du poids de la tradition que les pères incarnent à leurs yeux.

-Affiche de KLIMT pour la première expo de Sécession : Thésée tuant le minotaure pour libérer les jeunes gens d’Athènes ;

-« Nuda veritas » pour la première affiche de la revue VER SACRUM : jeunesse et vérité moderne sous les traits d’une vierge nubile tendant un miroir à l’homme moderne.

-Mais Klimt et ses amis abandonneront progressivement la peinture provoquante (sexe, mort, instinct…) et un certain populisme artisanal au profit des arts appliqués et du portrait, vivant du mécénat privé de l’élite avancée.

3.Relais assuré par les expressionnistes, radicaux qui dépassent les disciplines : KOKOSCHKA, SCHIELE , le poète TRAKL et le romancier MUSIL, les compositeurs ZEMLINSKY, SCHOENBERG et BERG, l’architecte LOOS et le philosophe WITTGENSTEIN.

Refus total de l’histoire et de la négation de l’histoire : ils rompent avec le modernisme lui-même. Passion pour l’homme tragique livré à sa seule existence :

« La solitude contraint chaque homme, comme un primitif, à inventer l’idée même de société. Mais savoir que toute société doit rester une utopie oblige à fuir dans la solitude…Comprenons l’expressionnisme comme la voix vivante de l’homme chargé de recréer son propre univers » (Kokoschka).

Refus de la conception oedipienne du conflit des générations et respect des pairs.

FREUD, au contraire, fait de ce même concept oedipien la pierre angulaire d’une exploration psychologique née de l’expérience d’une défaite politique (son auto-analyse, entre 1895 et 1899, est contemporaine de l’effondrement de l’expérience libérale et du populisme communautaire juif. L’oedipe freudien n’est pas politique ou culturel : il est pleinement psychologique. Il reproche moins à son père ses valeurs que de n’avoir pas su les vivre pleinement. Freud reste juif (d’identité plus que de religiosité), rationaliste et libéral. Pour lui, la crise du libéralisme n’est pas l’expression d’une crise de la culture rationaliste : c’est une expérience qui renvoie à la vérité éternelle des relations pères-fils.

L’architecture : critique de la culture dans la Vienne fin de siècle.

Ringstrasse : célébration du rôle économique des bourgeois libéraux. Pour Loos, une « cité Potemkine ». Ring : réappropriation des époques passées ou camouflage de l’identité bourgeoise sous les masques du passé ?

Critique de la culture du ring :

-Deux critiques sociales : OTTO WAGNER et CAMILLO SITTE. Génération de 1840 dont l’approche critique remonte aux années 1890. Contre la prééminence des grands axes de circulation, propices à ses yeux à l’agoraphobie, Sitte peut revaloriser la place, seule capable à ses yeux de redonner le sentiment d’appartenance à une « polis ». Wagner lui fait une crtique utilitariste : la ville du Ring n’est pas assez fonctionnelle. Le but doit primer sur la forme mais cette forme doit s’accorder avec les nouvelles technologies et les matériaux nouveaux. Une uniformité…démocratique, car liée au monde de l’industrie et du Travailleur !!

-Une critique globale, celle de SECESSION à partir de 1897. La critique est plus morale et psychologique et explore l’univers intime et la dissolution des frontières entre le « moi » et le monde. Eux veulent, ç l’image des Arts et Métiers anglais, mais sans son programme social, transformer les objets de la vie quotidienne en œuvres d’art. L’Homme doit exprimer son moi dans l’art, pas dans l’Histoire. L’architecte est un RAUMKUNSTLER (un artiste de l’espace ») et l’architecture une RAUMPOESIE (poétique de l’espace) à la différence de WAGNER qui préfère MODERNE BAUKUNST plutôt que MODERNE ARCHITEKTUR pour qualifier son art.

« Je dirai d’abord ma beauté intérieure…en évoquant mes couleurs, mes poèmes et mes chansons favoris, l’heure du jour que je préfère…Il apprendra ainsi à me connaître, à mieux saisir ma personnalité. Cette personnalité, il aura ensuite à l’exprimer dans une ligne, à trouver le geste qui me correspond. Au-dessus de la porte d’e,trée sera écrit un vers qui me ressemble. Et ce que ce vers dira dans les mots, chaque couleur, chaque forme devra le dire aussi ; et chaque siège, chaque papier peint, chaque lampe le redira encore. Partout dans cette maison, je pourrai voir mon âme comme dans un miroir. Ce sera ma maison. « Hier könnte ich mir leben » (j’y vivrai en moi) contemplant mon image à moi, écoutant ma musique à moi » HERMANN BAHR .

-Et une scission dans la scission, celle de LOOS et KARL KRAUS qui, contre l’esthétisme, vont exalter l’esprit, la raison et la morale. Kraus renvoie dos à dos ceux qui « considèrent un vase comme un pot de chambre » (les historicistes) et « ceux qui considèrent un pot de chambre comme un vase (les modernistes). Dans le domaine littéraire, Kraus dénonce les mises en scène journalistiques qui dénaturent les faits et l’esthétique, qui permet à l’élite de manipuler l’opinion. Le théâtre doit se replier sur la scène privée. LOOS : les objets sont d’abord utilitaires. Ses modèles : l’artisan et le gentleman anglais, alliance du sens pratique bourgeois et de la grâce aristocratique (cf témoignage de Zweig dans « Le monde d’hier »). Alors que pour Wagner, l’ornement, le style, priment encore sur la fonction, pour LOOS, la fonction reste centrale ; à ses yeux, la « maison est conservatrice », elle n’est pas une projection de l’identité, comme l’ entendent les sécessionnistes. L’intimité à l’intérieur, le « non-frappant » à l’extérieur. La maison délimite seulement la frontière entre le dedans et le dehors, le public et le privé : le problème central de l’homme moderne pour LOOS.

L’architecture historiciste du Ring est pure représentation, un masque signifiant qui proclame le statut des habitants et amène l’homme privé à vivre à la hauteur des valeurs historiques véhiculées par la sphère publique.Pour Wagner, la maison exprime la personnalité de l’homme privé, mais un homme nouveau, immergé dans l’univers technologique et commercial. OLBRICH et HOFFMANN le décor extérieur traduit les gestes privés dans un style esthétique de haute tenue. Pour LOOS, la maison ne dit rien : elle agit comme périmètre de défense de l’homme privé.

Gustav MAHLER. Formation et transformation.

-1897 : directeur et chef d’orchestre de l’opéra de Vienne et LUEGER maire antisémite. Mais M. sert fidèlement la musique et l’opéra traditionnels. Parallèlement, il cherche en tant que compositeur à fonder un style nouveau, mais sans objectif subversif. Sa subversion réside dans le fait d’introduire dans l’ordre musical classique des matériaux populaires à l’état brut comme Nietzsche et Freud avaient ouvert l’ordre intellectuel et moral de la raison aux revendications psychologiques de l’instinct réprimé.

Né en 1860, au moment de l’édification de l’Etat libéral bourgeois qui émancipe les Juifs à condition qu’ils partagent les valeurs de Bildung und Besitz (culture et propriété). Son père, négociant en spiritueux, s’est installé dans la ville morave d’IGLAU, bastion des libéraux allemands. Lors de l’inauguration de la synagogue, en 1863, le rabbin JELLINEK, devant les notables bourgeois, prône l’universalisme de la culture juive. Mais la famille Mahler ne semble pas sacrifier aux obligations et coutumes religieuses (différence avec la famille Freud). Le père souhaite que son fils acquiert une formation classique et une grande culture germanique. Mais Gustav fut aussi baigné dans le folklore tchèque et bohémien, issu d’une culture minorisé à l’époque. (cf le conflit nationalisme/multiculturalisme chez BANFFY pour la Hongrie et VELMAR JANKOVIC pour la Serbie d’ailleurs contemporaine de Michel III Obrenovic).

M. Vient étudier à Vienne à partir de 1875, en pleine crise du libéralisme viennois. M. entre en contact avec une contre-culture estudiantine, marquée par Wagner, le populisme, l’antirationalisme et le réformisme social. Son populisme est multiculturel tandis que son lien avec les irrationnalistes comme Shopenhauer ou Nietszche l’aident à « affronter le monde fragmenté de l’expérience humaine et à l’accepter dans sa vitalité et son inaptitude à la cohésion. Il se sent avant tout vagabond, errant. (« Chants d’un compagnon errant » de 1884).

Le but de sa musique : renouer avec une culture historique moribonde transcendant les classes, mais afin d’obtenir une peinture sonore archétypale complète de la vie considérée comme un tout, qui déborde les frontières culturelles des catégories supérieures.

A Vienne, il suscité bientôt la critique à la direction du Philharmonique, car il décompose les œuvres qu’il dirige : le public attend une architecture d’ensemble et M. apparaît comme un fragmentateur ; ici encore, la conception de l’univers multiforme de Nietzsche a laissé des traces. La crise éclatera avec son interprétation de la IX° symphonie de Beethoven et M. donne sa démission en avril 1901.

-Crise physique et morale de 1901 :5° symphonie au cours da laquelle il prend congé du monde (adagio). Puis Totenkinderlieder et adieu à l’espérance et à la vitalité de l’enfant.

-Rencontre avec Alma Mahler et le milieu sécession.En découlent la 8°symphonie de 1906, célébration de l’esprit de création et le « Chant de la terre » de 1908, mélopée ascétique sur le vie de culture et de beauté.

-Mahler incarne et dépasse les contradictions de la culture d’Europe centrale. Synthèse de sa judéité, de la culture populaire, du radicalisme populiste et de la critique psychologique nietzschéenne.

-« Triplement sans foyer, comme natif de Bohême en Autriche, autrichien parmi les Allemands et juif dans le monde entier » Alma Mahler.

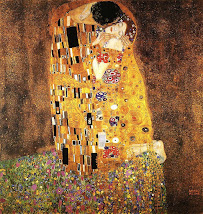

Gustav Klimt; "Le baiser". (1906-1909).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire